逃难总是艰辛的。在我七岁去台湾前,逃难几乎就是我童年的全部了。

那时候的中国,正经历内战。

第一次有记忆的逃难,是随着妈妈从庐山逃到上海。共军来得极快,我们就变成真正意义上的“逃”难了。

临行匆匆,妈妈带着我们和十来个行李箱,坐上浙赣铁路,我们的行李把火车一节车厢的一半都塞满,人货混杂,没日没夜的向杭州奔去。

走了一半,火车突然停了,听说有人破坏铁路,乘客都得下车,改换接驳车厢。我家情况特别艰难,我七岁,大弟六岁,小弟还是抱在手上的婴儿。我外婆小时包过脚,后来放了,成了解放脚,平时走路就摇摇晃晃,重心不稳的。现在要换车厢,要走过铁轨上的粗石块路,我外婆的解放脚就不能走了。可怜的妈妈,手中抱一个,另一只手还得牵两个,就没法照顾小脚外婆了。此时忽然过来一位军官,把我外婆扶上新的车厢,才解决我们家的危难。从此,我们再也没见过那位军官了,但我常常想到他,他后来又回去打仗了吗?这么好的好人,希望他一生平安无恙。

至于我家的十来件行李,后来是如何处置的,就不知道了。据我所知,后来清点行李,少了一件,正好是我外婆的一件!我外婆为此很不高兴!

在上海,待得极短。上海危急,只有再去投靠我妈在福州的堂弟,我们就坐上了一艘小船,在挤得不得了的情况下去了福州。

家在福州也是辛苦万分的,因为言语不通,生活习惯又不同,此时天下已大乱,我们小孩都辍学在家,成天和邻居小朋友玩、学福州话。我表舅比较胖,福州人叫他:“阿布端 (胖子)”,或在家中用不值钱的金圆券折纸球、纸船等等。我和弟弟有时出门,逛市场,看市民生活,我最记得当时市场已不用纸币,市场改用银子,我看到卖烧饼的把银块磨成碎片,再用一把老秤秤碎银子作买卖!

那时大陆政局已不稳, 我堂舅工作的政府机构已准备撤离,他们就把不用的空簿本扔掉,我们小孩就去抢。我个性懦弱,抢不过别人。不过当时谣言满天飞,说是共党马上要来了,凡是簿本上有国民党党徽的,都要撕掉,否则会被共党抓去,结果不用说。薄本我都抢不到,撕毁国民党印记的工作都落在我身上。

因我胆小,我住在福州是被欺侮的对象。记得房东小孩,不知从那个角落找出一个玻璃扣子,借给我玩,被我玩丢了,以后都不敢看房东孩子,成天躲着她,一直到搬走去台湾。

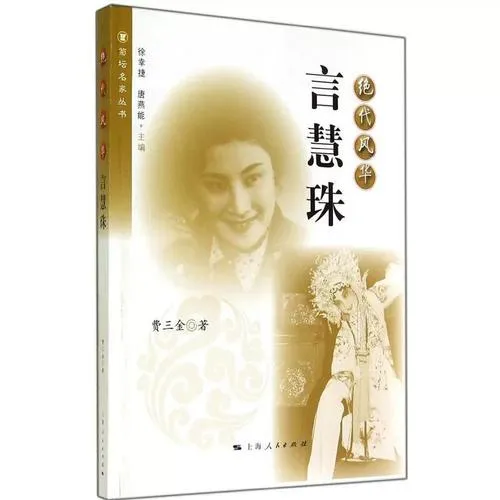

当时要逃到台湾去的人很多,都暂时租屋等待着去台湾。我们住的地方,有位大哥哥总是带我去骑脚踏车,我应该是在一群小朋友中算是比较讨大人喜欢的。有一天,我看见这位大哥哥在门前广场上卖东西,我跑去看,他就顺手送我一本印着《言慧珠》的书,我视若珍宝,一直把它带到台湾,后来才知那是京剧言慧珠的唱詞本。以后,我也时常想到那位大哥哥,当时,他应是位大学生吧?他后来是不是凑足了旅费,去了台湾?

那时,福州忽然涨大水,全城淹水,房东把房门拆下来当船,划出去买菜。战争又兼大水,老百姓的日子真不好过啊!

好在,爸爸突然出现了……他找到朋友,买了去台湾的船票;他又找到朋友,水上警察局局长,在水淹福州时,局长用汽艇,把我们全家,送到马尾,搭船去了台湾。

这条货轮叫“凤山轮”,是座货轮,好像是运木材的。我们上了船,他们才装木材。我们坐在船上,只听见很响的轰隆声,然后船就一阵大摇晃,轰轰隆隆响声,再加上巨烈摇动,坐在船上极不舒服,如此这般,一直响了一整天,这时水手才在甲板上铺上木板,由客人自行抢地盘,争取仅可容身的一席之地。同时,我爸妈花银子,跟水手租了一个下铺,由外婆、妈妈带着小弟睡,我和大弟就跟爸爸睡甲板。开始时,我们小孩都争着要睡甲板,因为甲板风凉。后来风愈来愈大,甚至听说碰上台风的尾巴,船在海上翻来滚去,人人呕吐不止。到了这时候,才知道我是“晕船大王”,我爸说我连胆汁都吐出来,连到了基隆都站不起来。幸亏我爸在瓯江长大,深谙水性,一家旱鸭子都靠他照顾。

我就在这种惨状下,抵达了台湾。

到了台湾,蒋总统下野,群龙无首。父亲失业了,这才知道,我家没钱。

父亲有位朋友在火车上做稽查,就推荐我们在台北附近一个乡下落脚,因为房租便宜。后来才知原来我们是第一个搬入的外省人家,消息传开,我家门口挤满看热闹的人群。母亲无奈,只好把床单罩在窗上,挡住外面视线!

当时,乡下小城还有日本人作风,警察抓到人,会毫不客气的责打,人民看到警察都心生畏惧。谁也没想到,日后,我爸居然当了桃园警察局长,这个乡下小城竟在我爸的管辖之中。当然,这时的警察彬彬有礼,已成为人民的保姆。

桃园离台北近,台北的繁荣逐渐扩充到了桃园。去台湾的人恐怕都去过桃园的中正机场。据我爸说,早年桃园的问题居然不在治安,而在政治。原来桃园是各种人种的混居地,有闽南人,客家人和外省眷村,各派人马立场分明,尤其闽客两族,各领山头互不相让。

在桃园乡下,有件小弟的趣事。原来我妈把一件大衣外套挂在门口,平时的零钱就扔在大衣口袋中。不知这个习惯怎么被我上一年级的小弟发现了,他就去掏我妈的口袋,摸出一把零钱,然后去隔壁糖果铺买糖果吃,他成为附近最阔气的少爷!有一天东窗事发,被我妈发现。我妈还跑去责问邻家老板,邻家老板当然无话可说,只说:“我也觉得奇怪!”

到台湾后,最不习惯当地人穿木屐的啪啪声。原来当地人不穿鞋子,而穿木屐,也就是在两木板前面钉上一根皮带,脚被皮带挡住,拖着木屐走路,发出啪啪声,在晚上特别响。

我小弟聪明调皮,一下就学会闽南语,逢人就说“明拉早卡早来呷崩”(明早早点来吃饭),成为邻里间的笑柄。

刚到台湾,惊讶台湾民风朴实,过拜拜就是其中之一。原来台湾人一般信佛教,拜拜就是拜佛的意思。据说为了拜拜,有的人家不惜倾家荡产,借钱辨拜拜,请客到家中吃酒席。我们这群外省人就是被拉去吃拜拜的对象,听说有在路边拉陌生人吃饭的故事,我们没碰过,有的,都是同学家长请我们去吃拜拜。

真想不到,在命运的安排下,台湾竟成了我們的新故乡,不但我父母亲在台湾过世,连我们到台湾时还是孩童的第二代也垂垂老矣!